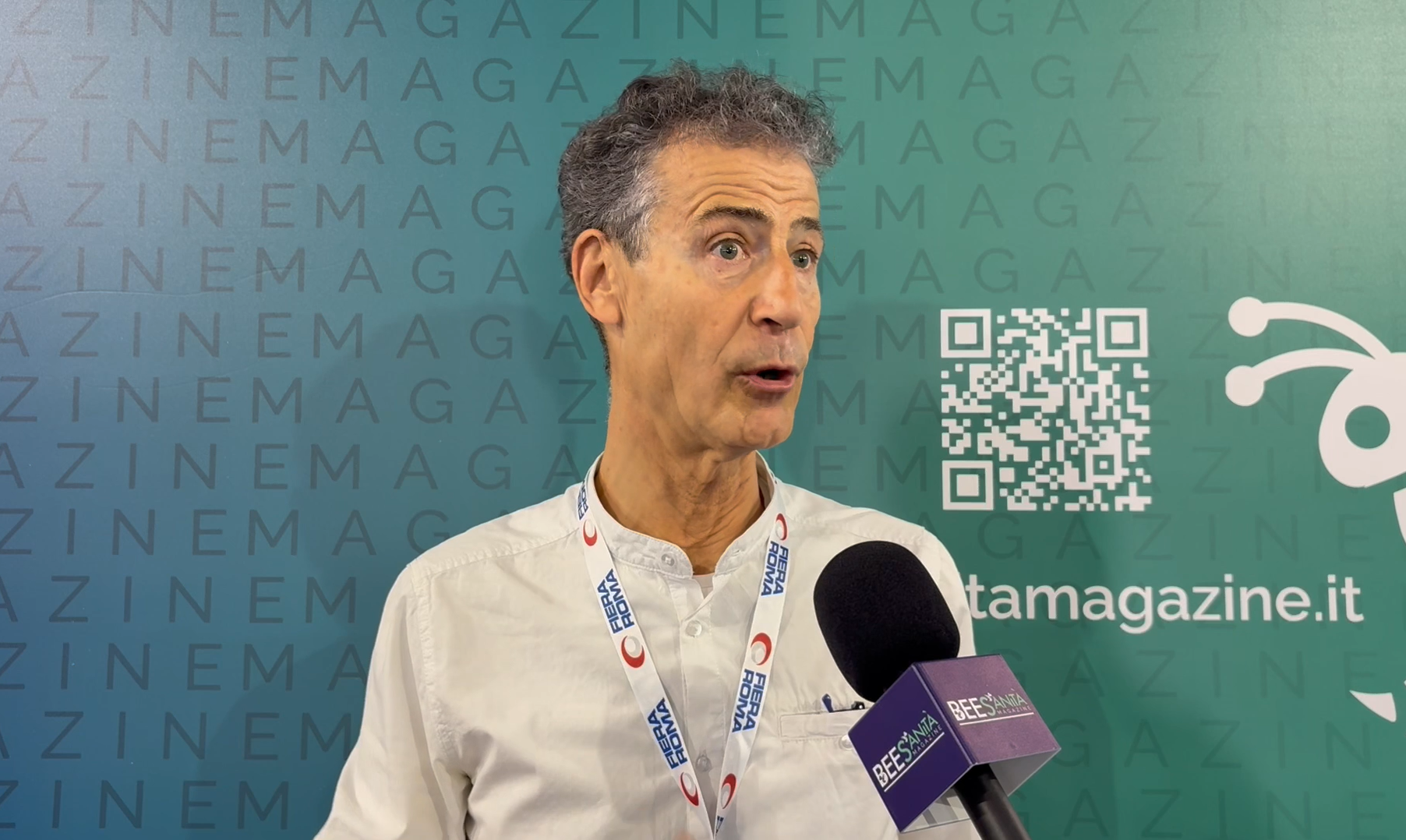

“Abbiamo a che fare con degli adulti che hanno mille possibilità di informarsi e sviluppare le loro conoscenze in modo autonomo. Quando abbiamo l’occasione di avere un’aula in presenza, anche virtuale, in cui ci incontriamo, il compito del formatore diventa quello di partire dalle esperienze dei partecipanti per generare delle pratiche riflessive che consentano di elaborare queste esperienze e trasformarle in nuove competenze. Nel tempo la formazione dell’adulto si è spostata sempre più verso un’idea di facilitazione” Beatrice Lomaglio, presidente Associazione Italiana Formatori.

Questo spostamento del ruolo del formatore da una persona che trasferisce conoscenze a una persona che facilita un processo di apprendimento è ormai piuttosto consolidato.

La facilitazione può essere fatta, ovviamente, in tanti modi. Ma uno dei problemi che essa presenta, è la difficoltà di arrivare a un risultato concreto, definibile, in cui non sembri di avere solo parlato e scambiato esperienze, ma si sia prodotto qualcosa di nuovo. Da questo punto di vista il design thinking ha mutuato alcune tecniche che provenivano dalla facilitazione codificandole in un processo che risulta molto efficace visto che prevede un susseguirsi di fasi divergenti alternate a fasi convergenti. Tipicamente una fase divergente è il brainstorming, quindi produzione di idee.

Ma il punto di forza del design thinking è quello di far seguire delle fasi convergenti in cui invece si passa da un pensiero laterale e creativo a un pensiero logico, razionale, che miri a selezionare delle soluzioni che poi possano essere applicate.

Quale è il punto di forza del Design Thinking?

Al di là del fatto che il design thinking utilizza il disegno, utilizza le parole chiavi, è molto coinvolgente, semplice da applicare, direi che il punto di forza è proprio quello di condurre un processo che porta a raggiungere un risultato in cui il gruppo non solo si riconosce, ma di cui è co-creatore. È un risultato non solo condiviso, ma generato da tutti i partecipanti del gruppo.

Quando ha applicato il Design Thinking in sanità?

Ho avuto occasione di sperimentare questa metodologia soprattutto con associazioni di pazienti che erano chiamate ad elaborare delle proposte per migliorare la vita dei pazienti, dei caregiver e che hanno lavorato insieme utilizzando questo strumento. Il Design Thinking ha il vantaggio di funzionare bene quando riusciamo a mettere assieme soggetti eterogenei. Più i partecipanti sono portatori di punti di vista diversi e di esperienze diverse, più lo strumento funziona. E quindi ovviamente è importante anche la costruzione del gruppo.

La leadership: come si concilia con il Design Thinking?

La leadership rappresenta un tema che oggi le organizzazioni si stanno ponendo in relazione alla complessità.

Siamo di fronte a un mondo sempre più complesso, sempre più veloce. La tradizionale leadership gerarchica verticale sostanzialmente non funziona più perché non è più in grado di rispondere a cambiamenti tecnologici veloci, dove abbiamo molto bisogno delle competenze e del punto di vista dei giovani che, ovviamente, non sono ai vertici di una gerarchia in un’azienda.

Cosa fare allora?

Oggi si parla sempre più di una leadership diffusa, di una leadership orizzontale. Ma come lo traduciamo questo principio nella realtà? Le organizzazioni fanno molta fatica a pensare a modelli diversi rispetto a quelli gerarchici. A questo livello si pone il problema di una nuova interpretazione della leadership. L’operatore che nell’organizzazione ha maggiore seniority, si può sentire minacciata rispetto alla sua autorevolezza. Oggi siamo di fronte a tutto il tema della digitalizzazione, ma ancora di più a quello dell’intelligenza artificiale, dominato dai giovani. Qual è quindi la nuova leadership? Cosa dobbiamo intendere oggi come leadership? Qual è il ruolo di un leader?

Quindi il leader può diventare un facilitatore?

Esatto. Il Leader dovrebbe avvicinarsi al ruolo di facilitatore; essere la persona in grado di creare relazioni, connessioni, capace di valorizzare tutte le risorse all’interno del gruppo e di metterle a fattore comune.

La forza del leader può essere anche nelle sue debolezze o nel non avere tutte le risposte?

Alla base della gestione dei gruppi c’è la creazione di un rapporto di fiducia. Tale rapporto si crea quando “io percepisco” l’altra persona come autentica. Una persona che non ha debolezze è una persona che non può essere autentica: si sta mettendo una maschera.

Il mostrarsi vulnerabile, naturale, il mostrarsi come si è rappresenta un modo per conquistare fiducia e quindi creare delle relazioni di valore.

Quando la leadership diffusa diventa indispensabile?

Nel momento in cui la complessità è tale che non possiamo pensare di emanare delle direttive o delle indicazioni che coprano tutte le casistiche, perché c’è qualcosa che ci sfugge e questo significa che la persona a un livello gerarchico più basso della ipotetica gerarchia, si trova a dover prendere necessariamente decisioni in autonomia. Fare delle scelte è davvero esercitare una leadership per cui il professionista (a vario livello) deve essere formato su questi temi. Perché se aspetto disposizioni dell’alto rischio di rimanere paralizzato. A questo si aggiunga che spesso la catena di comando è anche abbastanza lunga. Oggi di fatto l’idea è che ogni persona debba esercitare la leadership, in quanto ogni persona si trova a far fronte a situazioni in cui non ha la rete di protezione di direttive che possono dare indicazioni chiare. Ciò significa aumentare i livelli di responsabilità, ma anche di autonomia delle persone. Inoltre, come abbiamo visto, leadership è anche la capacità di creare connessioni, mobilitare il team. Nessuno di noi raggiunge risultati importanti da solo, a nessun livello.

La leadership come si combina con la fiducia e l’errore?

Un aspetto molto interessante soprattutto in sanità, per quanto molto delicato, è il tema della gestione dell’errore, perché se io do autonomia vuol dire che poi le persone possono anche fare scelte sbagliate. Quell’errore come viene gestito? Come viene vissuto dall’organizzazione? C’è una rete di protezione rispetto all’errore? Oppure, se io mi prendo una responsabilità e qualcosa va male divento un capro espiatorio del sistema?

La risposta a queste domande fa parte della cultura di un’organizzazione e condiziona anche il comportamento delle figure apicali. Anche dal punto di vista di chi ha ruoli direttivi, infatti, la questione è aperta, perché lasciare autonomia significa perdere in qualche modo il “controllo”. E io sono disponibile a farlo solo se mi fido delle persone che lavorano con me e se il sistema, in qualche modo, mi tutela.

La fiducia per essere funzionale deve essere nei due sensi? Fiducia dell’operatore nel prendersi responsabilità e fiducia del dirigente nel dare l’autonomia?

La fiducia è sempre nei due sensi. Io non posso avere fiducia di una persona che non ha fiducia in me. La domanda è: chi inizia a dare fiducia? Chi è disposto a scommettere per primo sull’altro? Per questo il tema della costruzione di fiducia è strettamente legato a quello della leadership.