Per decenni, e forse secoli, la biologia è stata letta attraverso un filtro culturale potente, ma deformante. Di conseguenza, la nostra conoscenza della natura è stata vittima di pregiudizi. Lo spermatozoo è il guerriero, l’ovulo la preda immobile. I maschi si contendono il dominio, le femmine attendono. L’eterosessualità è la norma, tutto il resto è deviazione o errore. Ma che succede se è la natura stessa a smentire questo racconto? Sempre più evidenze scientifiche ci mostrano che la vita non si svolge secondo i modelli rigidi dell’opposizione maschile/femminile, ma segue logiche più complesse: biologiche, relazionali, imprevedibili. L’esistenza è fatta di cooperazioni, competizioni, preferenze e scelte che non ricalcano gli stereotipi culturali che troppo spesso abbiamo proiettato sul mondo naturale.

Non spettatore ma protagonista

Partiamo dall’ovulo. L’immaginario comune lo descrive come un contenitore passivo, che “riceve” lo spermatozoo vincente al termine di una gara darwiniana. Ma studi recenti, come quello pubblicato nel 2021 su Frontiers in Endocrinology, raccontano una storia diversa. La zona pellucida (ovvero la membrana esterna) dell’ovulo, è un filtro attivo e selettivo: riconosce, valuta, accetta o rifiuta lo spermatozoo. Solo quelli fisiologicamente competenti riescono a legarsi in modo corretto e ad attivare una cascata di eventi, tra cui la reazione acrosomiale: un processo durante il quale lo spermatozoo rilascia enzimi necessari per attraversare la zona pellucida (ma solo se ha “passato” il controllo qualità molecolare dell’ovulo). E non è finita. Quando la fecondazione avviene, l’ovulo scatena una serie di risposte: segnali di calcio che avviano attivazione ovocitaria, riorganizzazione del citoplasma e rilascio di enzimi che modificano la zona pellucida per bloccare l’ingresso di altri spermatozoi. L’ovulo non subisce, ma reagisce. Dirige.

Questa rilettura biologica ha implicazioni che vanno ben oltre l’embriologia. Significa scardinare il pregiudizio che il “femminile”, in natura come nella cultura, debba essere solo accogliente, silenzioso, passivo. L’ovulo non è un trofeo, è un agente. E se anche la cellula-uovo esercita una preferenza, perché mai dovremmo accettare una narrazione della sessualità e del desiderio in cui solo il maschio conquista, e la femmina è conquistata?

Il valore della diversità

Anche il comportamento sessuale animale ci aiuta a rimettere in discussione questa narrazione. Si stima che oltre 1.500 specie presentino comportamenti omosessuali. Nei bonobo femmine, più del 60% dei rapporti sessuali avviene tra individui dello stesso sesso e ha una funzione sociale ben definita. I cigni neri formano coppie maschili che rubano uova ad altre coppie e crescono insieme i piccoli. Infine, circa il 10% dei montoni maschi mostra preferenze stabili per altri maschi. E in molte altre specie, come giraffe, elefanti, pinguini, delfini e insetti, l’omosessualità fa parte del repertorio comportamentale osservato in natura. A volte questi comportamenti hanno funzioni sociali, come rafforzare legami o ridurre conflitti, altre sono associate alla riproduzione indiretta, come nel caso dell’adozione di piccoli. Alcune, semplicemente, esistono senza che la natura senta il bisogno di spiegarli o giustificarli. La diversità non è un’anomalia da tollerare, ma una componente strutturale della vita.

Riconoscere e sciogliere i bias

Il fatto che per anni molte di queste osservazioni siano state ignorate, minimizzate o addirittura escluse dalle pubblicazioni scientifiche rivela una realtà difficile da ammettere: come ogni attività umana, anche la scienza può essere condizionata dai pregiudizi culturali del suo tempo. Eppure, proprio la scienza, e la biologia in particolare, ci offre l’occasione di rileggere il mondo con occhi nuovi. Ci invita a superare i racconti semplificati e pregiudizi, per riconoscere nella natura spazi di fluidità, reciprocità, desideri che non si lasciano imprigionare dai confini binari.

Non è quindi la biologia a legittimare sessismo, omofobia o visioni gerarchiche del maschile e del femminile. Al contrario: più la esploriamo, più ci allontana da quei modelli. La natura non parla con il linguaggio della conquista e del possesso, cardini su cui si fondavano pregiudizi di tempi non ancora del tutto passati. Parla di scelte, di adattamenti, di possibilità. E in questo, forse, è molto più libera di noi.

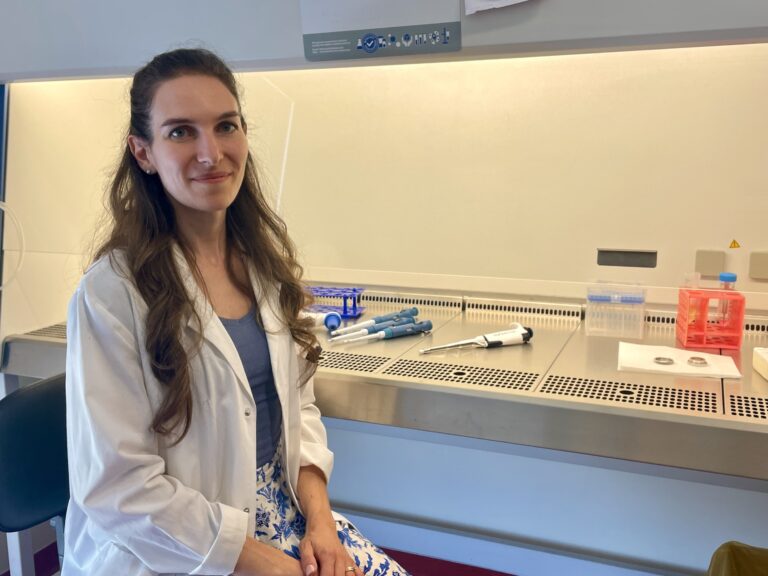

Editoriale a cura di Eleonora Vannini, ricercatrice dell’Istituto di Neuroscienze di Pisa – CNR e fondatrice dell’Associazione Internazionale BraYn

Bibliografia:

- Messiaen S., et al. (2021). DNA Methylation Differences Between Zona Pellucida-Bound and Unbound Spermatozoa. Frontiers in Endocrinology, 12:774260.

- Szczygiel M. A., et al. (2023). The role of spermatozoa-zona pellucida interaction in human reproduction. Frontiers in Endocrinology, 14:1135973.

- Moscovice L. R., et al. (2019). The cooperative sex: Sexual interactions among female bonobos are linked to increases in oxytocin, proximity and coalitions. Hormones and Behavior, 116:104581.

- Braithwaite L. W. (1981). Ecological Studies of the Black Swan III. Behaviour and Social Organisation. Australian Wildlife Research, 8(1):135–146.

- Kraaijeveld K., et al. (2004). Mutual ornamentation, sexual selection, and social dominance in the black swan. Behavioral Ecology, 15(3):380–389.

- Roselli C. E., Reddy R. C., Kaufman K. R. (2011). The development of male-oriented behavior in rams. Frontiers in Neuroendocrinology, 32(2):164–169.

- Roselli C. E., et al. (2004). The volume of a sexually dimorphic nucleus in the ovine medial preoptic area/anterior hypothalamus varies with sexual partner preference. Endocrinology, 145(2):478–483.

- Russell D. G. D., Sladen W. J. L., Ainley D. G. (2012). Dr. George Murray Levick (1876–1956): unpublished notes on the sexual habits of the Adélie penguin. Polar Record, 48(4):387–393.

- Young L. C., Zaun B. J., VanderWerf E. A. (2008). Successful same-sex pairing in Laysan albatross. Biology Letters, 4(4):323–325.

- Connor R. C., et al. (2022). Strategic intergroup alliances increase access to a contested resource in a dolphin alliance network. PNAS, 119(42):e2121723119.

- MacFarlane G. R., Blomberg S. P., Kaplan G., Rogers L. J. (2007). Same-sex sexual behavior in birds: expression is related to social mating system and state of development at hatching. Behavioral Ecology, 18(1):21–33.

- MacFarlane G. R., Blomberg S. P., Vasey P. L. (2010). Homosexual behaviour in birds: frequency of expression is related to parental care disparity between the sexes. Animal Behaviour, 80(2):375–390.

- Gómez J. M., González-Megías A., Verdú M. (2023). The evolution of same-sex sexual behaviour in mammals. Nature Communications, 14:5719.

- Bailey N. W., Zuk M. (2009). Same-sex sexual behavior and evolution. Trends in Ecology & Evolution, 24(8):447–456.