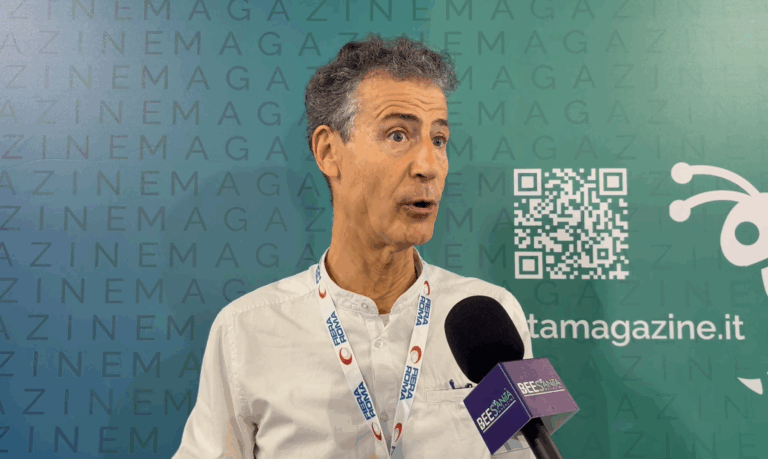

Uno studio appena pubblicato dalle università di Durham e Duke dice che oltre un milione e mezzo di giovani fra i 12 e i 34 anni potrebbero essere a rischio di perdita dell’udito a causa di pratiche di ascolto non sicure. Per approfondire il tema, abbiamo raggiunto il Prof. Giovanni Danesi, otorinolaringoiatra e Direttore Responsabile Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Microchirurgia della Base Cranica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dott. Danesi quali sono queste pratiche non sicure?

«Le pratiche di ascolto non sicure per questa fascia di età sono l’uso prolungato e improprio per volume di auricolari o cuffie. Parliamo soprattutto dell’ascolto di musica, che può essere casalingo oppure concerti. Però bisogna sottolineare che lo studio parla di una potenzialità; quindi, non attesta una causa certa e diretta fra queste abitudini con una ipoacusia. Un altro fattore di cui dobbiamo tener conto è la durata dell’esposizione. Se mi espongo a un rumore ambientale cronico e prolungato nel tempo su base quotidiana mi posso aspettare una perdita uditiva».

Quali sono i primi segnali a cui prestare attenzione per accorgersi dell’arrivo dell’ipoacusia?

«Le ipoacusie sono di vario grado e spaziano da forme lievi ad altre più profonde. In questo mare di gradazioni, le prime avvisaglie che devono indurre al sospetto di non avere un udito completamente a posto sono quelle di una difficile comprensione del parlato, che si evidenzia soprattutto quando siamo in un ambiente competitivo. Ci troviamo in un ambiente competitivo quando siamo in presenza di un rumore ambientale o di fondo abbastanza importante, che ci rende più difficoltoso comprendere il parlato del nostro interlocutore. Questo deve indurre a sottoporsi a un test uditivo, dal quale si possono evidenziare vari gradi di ipoacusia».

E quali sono invece le buone pratiche da seguire per mantenere sano il nostro senso dell’udito?

La prima chiaramente è quella di non esporsi in maniera continuativa a fonti sonore che abbiano una quantità di decibel superiore a quanto tollerato dall’orecchio umano. Oltre a ciò l’elemento della periodicità dell’esposizione assume un valore fondamentale. Ad esempio, una buona pratica è quella di dire “beh, se io vado tutte le sere in discoteca e sto sotto le casse è chiaro che a lungo andare mi verrà un danno uditivo”, perché così facendo sottoponiamo a uno stress cronico il nostro sistema uditivo e di conseguenza, per quanto esso si possa adattare, lo mandiamo in sofferenza. In linea generale la buona pratica è appunto quella di stare molto attenti alle fonti di rumore forte».

«Quanto ho detto ora questo vale naturalmente per i normoudenti, poi ci sono persone che hanno delle perdite di udito congenite ed evolutive, cioè un graduale calo della funzione uditiva nel tempo per altre cause. Queste cause possono essere genetiche e queste persone a maggior ragione devono salvaguardarsi da un’esposizione continuativa a rumori forti perché sono destinati a un peggioramento progressivo. Le fonti pericolose derivano soprattutto dallo stile di vita, non mi farei impressionare eccessivamente dal rumore ambientale. Infatti, nonostante molti dicano che il rumore ambientale è aumentato questo non è stato provato».

Ha parlato di non esporsi a fonti sonore con valori di decibel superiore alla soglia che è sopportabile per l’orecchio umano: a quanto ammonta questa soglia?

«La soglia del dolore del nostro orecchio è posta a circa 110 decibel. Può essere il decollo di un aereo a distanza ravvicinata, lo scoppio di un petardo a un metro di distanza. Il trauma acustico da scoppio è violento e improvviso, quindi di durata molto breve ma ad alta intensità. Dobbiamo tener presente che il suono è un’entità fisica: è pressione, quindi spostamento dell’aria. Di conseguenza, a 110 decibel si ha sul proprio apparato uditivo una pressione che non solo dà un danno ma causa proprio dolore».

Lo studio riporta che, fra le aree prese in considerazione da esso, le quattro aree dalla maggiore incidenza di problemi all’udito (ovvero Cina, Corea del Sud, Messico e Brasile) sono anche le quattro aree dai livelli più bassi di utilizzo di apparecchi acustici. Come commenta questo dato?

«Non credo si tratti di una questione di bassa educazione sanitaria. Può darsi che le popolazioni a basso o medio-basso reddito non possano né avere una diagnosi in tempi ragionevoli, né usufruire degli ausili per ripristinare l’udito. A ciò, ovviamente, si collega un discorso di politica sanitaria. In Italia tutti gli anni si tiene una campagna sponsorizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la Giornata mondiale dell’udito. Ogni 3 marzo ci sono screening gratuiti negli ospedali e si fa formazione con poche ma veramente semplici indicazioni su cosa bisogna fare quando si sospetta di non avere un udito efficiente. Perciò capisce che ci sono due problemi: il primo è di politica sanitaria, il secondo è di accessibilità alla cura. Molto semplicemente: se una famiglia in Brasile non ha il reddito per comprarsi una protesi acustica, il disagio rimane».

E come reputa l’accessibilità alla cura e la politica sanitaria nel nostro paese?

«In Italia abbiamo un altissimo livello di sensibilizzazione e di screening. Noi addirittura facciamo lo screening neonatale al neonato entro il quinto giorno dalla nascita. Un altro punto di forza che abbiamo sono le campagne annuali di sensibilizzazione sul tema dell’udito. Tenga presente che in Italia ci sono 7 milioni di ipoacusici, il cui costo sociale stimato da uno studio europeo ammonta a circa 36 miliardi di euro tra assistenza, spese sanitarie, indotto, invalidità e così via. Quindi si evince il valore fondamentale di queste campagne per avere anche accesso alle cure, che nel nostro paese devo dire è di primo livello».

Quali sono le frontiere della ricerca in questo campo?

«Allora le frontiere della ricerca sul tema della sordità sono a due livelli diciamo. Il primo, a monte, è nella ricerca di farmaci che possano rigenerare le cellule del sistema uditivo. Adesso stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe avere delle potenzialità, soprattutto in coloro che nascono con gravi ipoacusie congenite o neonatali. Lo studio però è in una fase ancora abbastanza iniziale».

«Il secondo sistema, a valle, è costituito dai cosiddetti dispositivi tecnologici che possono restituire l’udito al paziente. In questo campo c’è l’impianto cocleare, che è una tecnologia formidabile per cui chi ha una soglia uditiva praticamente assente. Questi soggetti potranno recuperare l’udito con un intervento chirurgico, attraverso l’inserimento di un processore che salta l’organo malato e manda i suoni direttamente all’area uditiva del cervello».

C’è qualche take home message con il quale ci vorrebbe salutare?

«Il take home message è molto semplice: se avete il sospetto di non avere una percezione uditiva efficiente, non abbiate timore ad andare dal vostro medico curante e farvi prescrivere un esame dell’udito. Il percorso è molto semplice e la procedura è breve visto che non c’è quasi mai bisogno di ulteriori approfondimenti. Inoltre dal punto di vista dei servizi siamo un paese all’avanguardia. Non abbiate timore per un senso di inadeguatezza, vergogna o quant’altro: l’importante è sentire, ma per una risposta efficace ci vuole una diagnosi precoce».