L’intelligenza artificiale entra in laboratorio

Nel 2023 la prima interfaccia di intelligenza artificiale (AI) è stata resa disponibile al pubblico. ChatGPT ha ufficialmente aperto l’accesso a questo mondo da parte di tutti. Da quel momento, moltissime interfacce, con obiettivi più o meno specifici, sono state rese disponibili alla popolazione. In questo grande mondo, l’AI si è introdotta nelle nostre case per aiutare e facilitare piccoli task quotidiani. Si è poi allargata fino a raggiungere anche contesti professionali, quali ospedali e laboratori di ricerca.

L’impatto, in quest’ultimo caso, è stato particolarmente significativo. Oggi, grazie a tecniche di machine learning e deep learning, le applicazioni dell’AI nella ricerca scientifica vanno da aiuti più pratici, come l’elaborazione di enormi quantità di dati biologici e l’analisi di immagini cerebrali per rilevare segni di malattie neurodegenerative in fasi precoci, ad un sostegno prettamente ideativo, come l’elaborazione di nuove idee o la valutazione della rilevanza scientifica delle ipotesi ed estrapolazione di quelle maggiormente promettenti.

L’AI sta aprendo nuovi orizzonti nella ricerca e sicuramente aiuterà a velocizzare le nuove scoperte scientifiche e rendere maggiormente proficui gli sforzi dei ricercatori. Tuttavia, come ogni rivoluzione tecnologica, porta con sé anche rischi che meritano una riflessione critica.

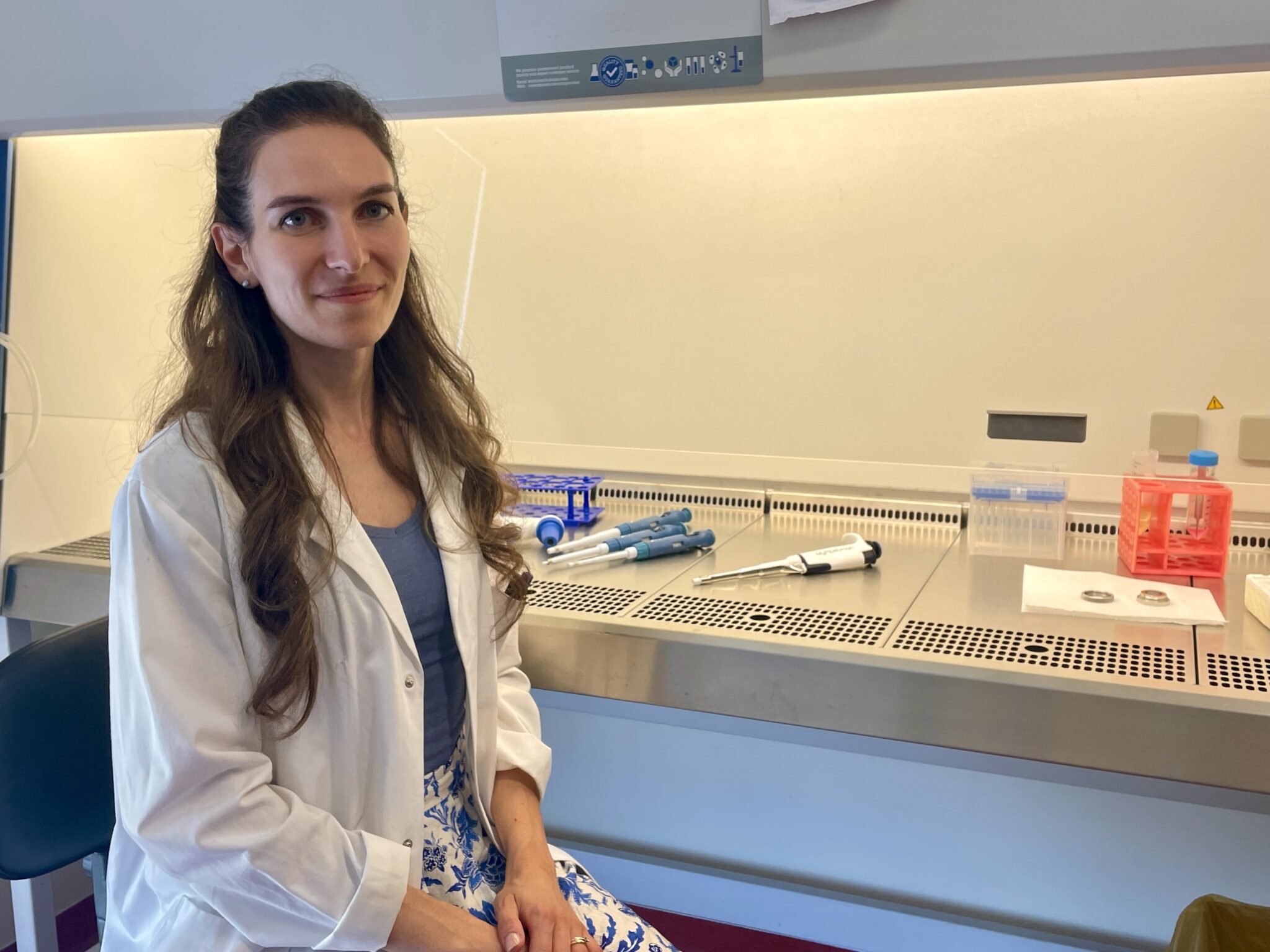

L’AI al fianco dei ricercatori

Nell’ambito delle applicazioni pratiche e “oggettive” è facile pensare che l’AI sia di aiuto indiscusso. E che velocizzi processi di analisi che portano ad un risultato rielaborato e contestualizzato da mente umana. Ad esempio, nell’analisi dei complessi dati di risonanze magnetiche funzionali (fMRI), che richiederebbero mesi di analisi “umana”. Algoritmi basati su reti neurali possono individuare alterazioni nei pattern di connettività cerebrale associate a condizioni come la depressione, l’autismo o la malattia di Alzheimer in un tempo estremamente inferiore.

Il caso BrainGPT

D’altra parte, quando si parla invece di un aiuto intellettuale e di pensiero critico, l’apporto dell’AI deve essere molto controllato e regolamentato. Ci sono casi in cui l’AI ha dimostrato essere superiore all’umano, come nel caso di uno studio di novembre 2024, pubblicato su Nature Human Behaviour.

In questo studio, un team della University College London ha dimostrato come modelli linguistici di grandi dimensioni (Large language models – LLMs), addestrati su un’ampia letteratura scientifica, sono in grado di prevedere l’esito di studi nell’ambito delle neuroscienze con una precisione superiore a quella degli esperti umani. Gli LLMs, quale BrainGPT, sono riusciti a integrare le informazioni di determinati ambiti scientifici e intuire risultati scientifici innovativi con un’accuratezza media dell’81.4%, mentre gli esperti neuroscienziati raggiungevano soltanto il 63.4%. Il vantaggio per una maggior efficienza dei progetti scientifici proposti e sviluppati è evidente.

Il nuovo Co-Scientist AI

Un altro progetto d’avanguardia è Co-Scientist AI, un sistema sviluppato nel 2024 da Google DeepMind per supportare un progetto scientifico in tutte le sue fasi. Dalla primordiale formulazione dell’ipotesi, alla stesura del disegno sperimentale, fino ad arrivare all’analisi e integrazione dei dati. Co-Scientist AI, a differenza dei modelli linguistici più basilari quali ChatGPT e Gemini, è in grado di analizzare enormi quantità di dati scientifici. Grazie a ciò, può elaborare nuove idee collegando concetti complessi all’interno di molteplici studi.

Co-Scientist AI è già stato testato in collaborazione con Imperial College London e Stanford University per generare nuove linee di ricerca nell’ambito dell’antibiotico resistenza e di nuovi farmaci contro la fibrosi epatica. Il suo potenziale è particolarmente promettente per le neuroscienze. Lì la complessità dei sistemi coinvolti e la mole di bibliografia scientifica quotidianamente prodotta dalla comunità scientifica rende sempre più difficile uno studio e uno sviluppo progettuale nel senso più tradizionale del termine.

Questi esempi mostrano come l’AI non si limiti più a essere uno strumento passivo, ma stia gradualmente affiancando sempre più efficientemente la comunità scientifica, non solo revisionando testi per migliorarne la grammatica o analizzando dati con regole e metodologia oggettiva. Sembra che ci stiamo sempre più avvicinando ad essere affiancati dall’IA in quanto “collega digitale”, in grado di apprendere, elaborare, consigliare e formulare contenuti e ipotesi con valore scientifico.

Intelligenza Artificiale che necessita di Importante Attenzione

Nonostante i numerosi vantaggi, lo studio e il lavoro dei neuroscienziati non verranno mai sostituiti. Il pensiero critico, l’interpretazione dei risultati, la fattibilità e l’adeguatezza degli esperimenti saranno sempre al centro di nuove scoperte. L’AI supporta e velocizza questo processo, ma l’uomo avrà sempre il ruolo centrale e finale di tutto il processo.

Tuttavia, l’integrazione dell’AI nella ricerca non è priva di criticità. Database limitati o poco rappresentativi di tutta la popolazione possono, ad esempio, portare l’AI a generare proposte poco fondate e che non porterebbero ad un rapido avanzamento scientifico. Inoltre, nell’AI generativa esistono le cosiddette “black box”. Sono algoritmi o sistemi di cui si conoscono le informazioni che vengono da essi elaborati e ciò che essi ne ricavano. Ma i processi di elaborazione tramite cui l’AI genera quel risultato non sono interpretabili e manca la trasparenza e la comprensione del processo decisionale per l’utilizzatore finale. In questo caso, il ricercatore stesso.

Non conoscere i collegamenti che portano a un determinato sviluppo di un’idea rende l’idea stessa inutilizzabile in ambito scientifico, in quanto non sostenibile e verificabile. Per tutti questi aspetti, è fondamentale il contributo del ricercatore e l’applicazione di un pensiero critico umano.

Comunità scientifica e AI

In questo complesso scenario, il ruolo dei ricercatori è duplice e la loro responsabilità incrementata ancora di più rispetto al passato. Da un lato, vanno colte le potenzialità dell’intelligenza artificiale, per incrementare la velocità e la qualità delle nuove scoperte scientifiche. E anche per migliorare la comprensione dei complessi meccanismi molecolari alla base del funzionamento del cervello umano. Dall’altro lato, però, abbiamo la responsabilità etica e morale di garantire che questi strumenti vengano utilizzati in modo equo e trasparente. È fondamentale non perdere mai di vista il rigore scientifico con cui tutti i progetti vanno sviluppati.