Era il 1974 quando in Alabama il prof. Charles Butterworth pubblicò un articolo seminale: “The Skeleton in the Hospital Closet”. Per la prima volta, nella letteratura scientifica si affacciava un tema rimasto attuale per i successivi 50 anni. Quello della malnutrizione iatrogena.

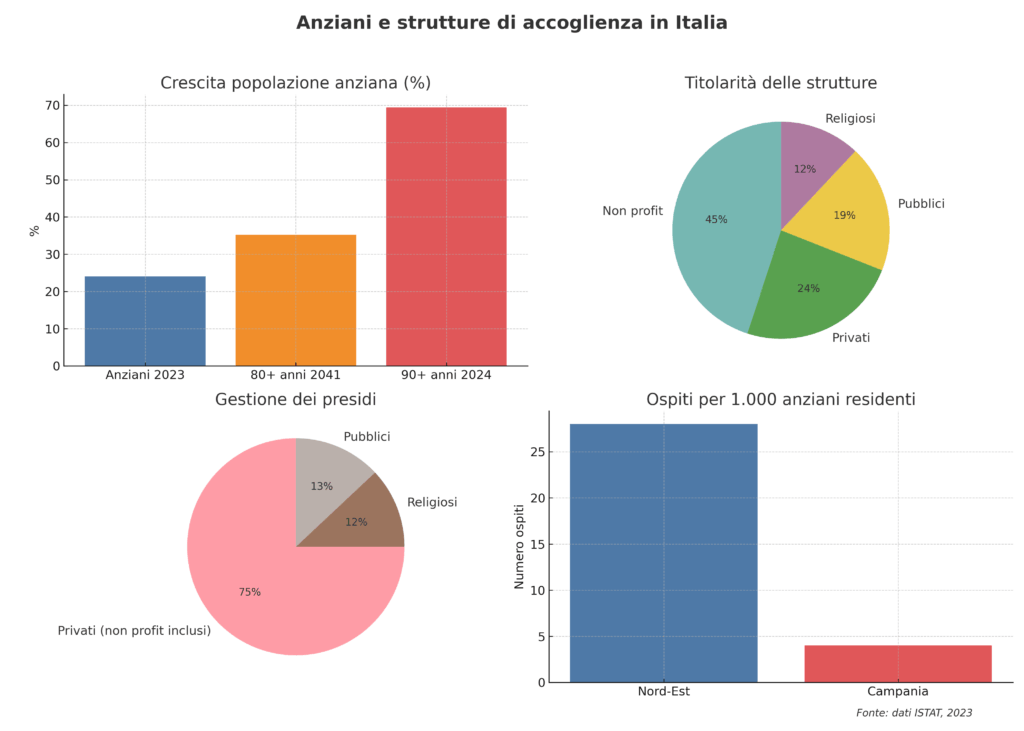

Secondo un documento, pubblicato dalla Società Italiana di Geriatria e Gerontologia nel 2019, dichiara che «i risultati di un’ampia letteratura [indicano che] la malnutrizione affligge il 60-70% degli anziani in struttura, il 40% dei pazienti ospedalizzati e il 5% della popolazione generale. In Italia un anziano su due è malnutrito al momento del ricovero in ospedale per patologie molto frequenti. La malnutrizione può peggiorare i risultati del ricovero con una maggior probabilità di complicanze e di morte». Un anziano malnutrito è un anziano che non riceve tutte le sostanze nutritive delle quali ha bisogno, dalle proteine alle vitamine e minerali, con conseguente perdita di peso, riduzione della massa muscolare, maggiore rischio di cadute e di deperimento generale con peggioramento del quadro clinico.

Un tema tripartito

A Torino, il team di lavoro di Elena Pagliarino, Prima Ricercatrice dell’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del CNR, ha impiegato i precedenti due anni mappando la letteratura scientifica nazionale e internazionale sulla denutrizione dell’anziano. «L’attenzione – scrive la studiosa – dei ricercatori si concentra su tre problemi distinti: le strategie tecnico-organizzative che possono invertire la perdita di pesa dell’anziano istituzionalizzato o assistito a casa dal caregiver, le ragioni per le quali l’anziano smette di nutrirsi e le cause della disfagia, ovvero la condizione clinica nella quale l’anziano ha difficoltà o impossibilità di deglutire». La tematica è di incredibile importanza, anche dato l’invecchiamento che sta conoscendo la popolazione italiana.

«La nostra indagine si è focalizzata, su un aspetto specifico – spiega Pagliarino – quello della ristorazione collettiva dell’anziano, ovvero i servizi di catering e ristorazione (all’infuori delle diete speciali) per le strutture residenziali. Dopo la letteratura abbiamo mappato le linee guida o raccomandazioni nazionali, ragionali e territoriali che sovrintendono i servizi di catering e ristorazione nelle residenze per anziani, eseguendo, poi, delle indagini etnografiche in loco».

I risultati dell’indagine

«Ad emergere è la mancanza di una risposta univoca al problema della perdita di peso degli anziani istituzionalizzati. Da una parte, ci pare esista un gap nella ricerca. Benché gli studi siano numerosi, pressoché nessuno ha superato lo stadio pre-clinico. Se la domanda è: qual è la migliore strategia di alimentazione per impedire la perdita di peso dell’anziano? non abbiamo trovato una risposta definitiva o applicabile in serie dalle aziende di ristorazione».

«In Italia – afferma la ricercatrice – sono pochi e grandi i gruppi che occupano la maggior parte del mercato. In secondo luogo, c’è una dispersione delle linee guida che genera confusione. Tra le diverse Regioni o, addirittura, nei territori delle singole Regioni, assistiamo ad una proliferazione di indicazioni che creano grande frammentarietà senza valorizzare adeguatamente il patrimonio di prodotti alimentari e ricette locali che potrebbe avere un importante valore nel promuovere le determinanti sociali, culturali e relazionali del consumo di cibo da parte degli anziani. In terzo luogo, manca un sistema di controlli dedicato all’applicazione delle raccomandazioni con l’eccezione, forse, della Lombardia, Regione pioniera nell’istituire un monitoraggio del peso».

Un paradosso alla luce dell’insistenza sulla prevenzione

«Una letteratura ormai solidissima individua nell’alimentazione uno dei principali fattori che influenzano l’aspettativa di vita in salute. A fronte di questo, l’attenzione pubblica riservata all’alimentazione dell’anziano – o meglio, delle diverse categorie di anziani – è molto inferiore a quella dedicata all’alimentazione per l’infanzia. C’è un grande margine di miglioramento, sia a livello di regolamentazione sia nell’individuare in maniera precisa quali alimenti, in che quantità e con quali modalità di somministrazione rappresentino la migliore alimentazione per l’anziano e come si debbano integrare con le condizioni ambientali e relazioni sociali».

Le RSA e i tre pilastri dell’invecchiamento in salute

«Specifico quest’ultimo passaggio perché l’alimentazione è solo uno dei tre pilastri dell’invecchiamento in salute: gli altri sono l’ambiente fisico e quello relazionale. Abbiamo scelto le RSA come ambito di approfondimento perché ci pare che le strutture residenziali li possano racchiudere e promuovere assieme. Penso, per esempio, ad iniziative come i pranzi con i parenti o le attività che stimolano l’attività fisica, le relazioni e la convivialità. I pasti sono, del resto, uno dei momenti fondamentali che scandiscano la vita degli anziani istituzionalizzati. La risposta alla domanda perché gli anziani smettono di mangiare? non riguarda solo il cibo, l’ambiente o il tessuto relazionale. Si tratta, invece, dell’interazione di tutti e tre i piani».

NUTRAGE: un grande sforzo di ricerca

L’indagine di Elena Pagliarino e dei suoi colleghi rientra in un grande filone di ricerca. NUTRAGE ha coinvolto, da gennaio 2021 a dicembre 2024, 5 Dipartimenti e 36 istituti del CNR. In linea con l’indirizzo perseguito dalla comunità scientifica internazionale, NUTRAGE ha l’obiettivo di sviluppare approcci innovativi di “Precision Aging”. Questi hanno un duplice intento: sono volti ad individuare i migliori regimi dietetici (dietary pattern) in grado di prevenire o ritardare l’insorgenza delle patologie associate all’invecchiamento e a formulare programmi specifici di nutrizione personalizzata per la terza età.

La Conferenza finale del progetto è prevista presso l’Aula Magna del Centro di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nei giorni 5 e 6 novembre 2025. Per saperne di più potete consultare il link del Progetto NUTRAGE.