Una nuova ricerca, pubblicata su Nature Medicine, ha identificato un pannello proteomico come firma molecolare unica per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Questa scoperta, utile sia per la diagnosi differenziale che per la previsione della malattia in fase preclinica, ha il potenziale di rivoluzionare la gestione clinica e la ricerca terapeutica, fornendo uno strumento diagnostico accessibile, accurato e anticipatorio. Complessivamente, i risultati dimostrano che un set specifico di proteine plasmatiche costituisce una firma molecolare della SLA, capace di predire la malattia con grande precisione, distinguere sottogruppi genetici e fornire indizi sui processi biologici attivi già molti anni prima dei sintomi. Lo studio ha avuto un disegno sperimentale ampio e multilivello, che ha consentito di affrontare i limiti storici della ricerca sulla SLA, come piccole coorti e scarsa riproducibilità delle indagini.

La struttura della ricerca

Lo studio è stato progettato come un’analisi trasversale con l’obiettivo di identificare biomarcatori plasmatici utili per la diagnosi della SLA. La coorte includeva 281 pazienti con SLA e 258 controlli sani, oltre a 194 individui con altre malattie neurologiche per testare la specificità dei biomarcatori. Per la raccolta dei campioni, si è fatto uso di plasma e liquido cerebrospinale (CSF), con protocolli approvati dai comitati etici di vari enti. I campioni di CSF, seppur meno numerosi, hanno permesso un’analisi comparativa con i risultati plasmatici.

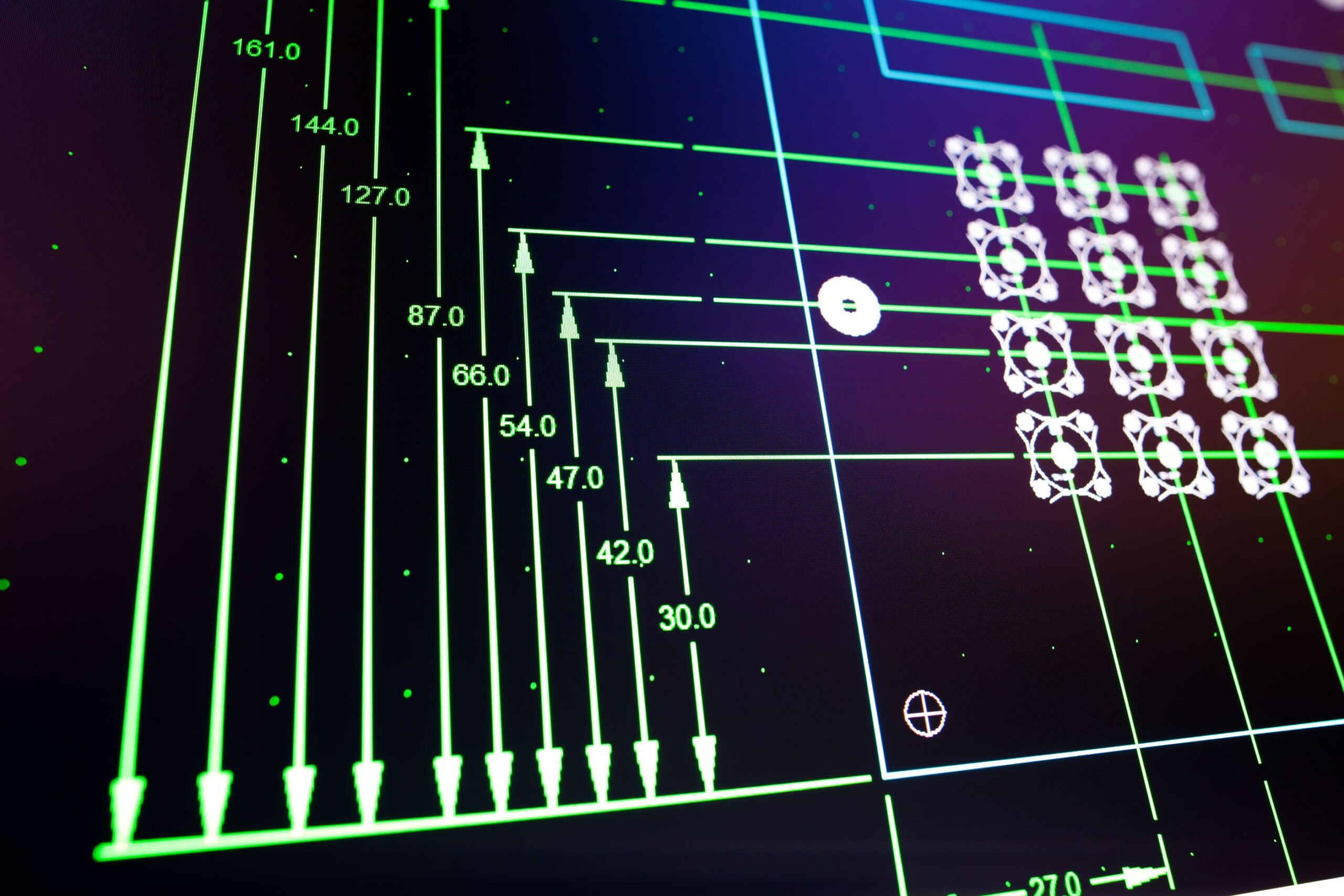

Il processo di analisi si è basato sulla piattaforma Olink Explore 3072, capace di misurare oltre 3.000 proteine plasmatiche attraverso tecnologia PEA (Proximity Extension Assay). Dopo controlli di qualità, sono state incluse 2.886 proteine. Le variabili confondenti considerate nei modelli statistici comprendevano età, sesso, tipo di provetta per la raccolta e stratificazione genetica.

Le analisi

L’analisi iniziale ha individuato 33 proteine significativamente alterate nei pazienti SLA. La più rilevante è stata la neurofilament light chain (NEFL), già nota come biomarcatore neurologico. Altre proteine, come LIF (fattore neurotrofico), hanno suggerito potenziali meccanismi di protezione neuronale, mentre molte non erano mai state associate alla SLA. La ripetizione delle analisi ha confermato 14 di queste 33 proteine e mostrato che le restanti presentavano comunque tendenze coerenti. La concordanza tra le due coorti è stata alta: R=0.83. Ulteriori conferme sono arrivate da analisi ELISA e dati SomaScan. Alcune proteine sono risultate elevate anche nel CSF come NEFL, HSPB6 e TPM3, rafforzando l’ipotesi che i cambiamenti plasmatici riflettano processi centrali e periferici.

L’analisi specifica dei portatori di espansione C9orf72 ha identificato 8 proteine significativamente aumentate rispetto ai non portatori, suggerendo un profilo molecolare distinto. Nei portatori asintomatici, alcune di queste proteine non erano alterate, indicando potenziali biomarcatori di conversione clinica. Le analisi di pathway hanno evidenziato forti associazioni con muscolo scheletrico, metabolismo energetico ed eccitotossicità mediata da recettori NMDA, confermando la centralità di processi neuromuscolari e bioenergetici nella SLA. Nessuna delle 33 proteine è risultata influenzata direttamente da varianti genetiche, secondo le analisi GWAS e Mendelian randomization. Ciò suggerisce che i cambiamenti osservati siano conseguenza del processo patologico e non fattori causali primari.

Analizzando campioni raccolti prima dell’esordio clinico (fino a 14 anni prima dei sintomi), è emersa una chiara progressione del punteggio di rischio SLA: aumentava avvicinandosi all’esordio, indipendentemente dall’età cronologica. In particolare, NEFL e CSRP3 hanno mostrato forti correlazioni con il tempo di comparsa dei sintomi. Nei pazienti già sintomatici, i livelli di NEFL tendevano invece a diminuire col progredire della malattia, indicando dinamiche diverse tra fase prodromica e clinica.

La discussione dei risultati

L’identificazione di biomarcatori affidabili per la SLA è da lungo tempo una sfida aperta. L’approccio adottato ha permesso di superare i limiti degli studi precedenti basati su singoli analiti, mostrando che un pannello multiproteico offre maggiore sensibilità e specificità. Un biomarcatore ematico è molto più accessibile di uno derivato dal CSF: può essere usato come test di screening, semplifica l’arruolamento nei trial clinici e anticipando la diagnosi dai 6 ai 18 mesi. I biomarcatori plasmatici, inoltre, possono riflettere meglio i cambiamenti nei compartimenti neuromuscolari rispetto al CSF.

L’identificazione della firma molecolare della SLA rappresenta un progresso concettuale, offrendo nuove prospettive sui meccanismi della malattia. Le vie biologiche emerse (muscolo scheletrico, neuroni, metabolismo energetico) confermano che la SLA non è unicamente una malattia dei motoneuroni, ma coinvolge più sistemi in una fase molto precoce. Questo spiega perché i segni molecolari si possano rilevare fino a 10 anni prima dei sintomi, molto prima dell’aumento di NEFL già noto a un anno dall’esordio. La possibilità di stimare l’età di insorgenza mediante il punteggio di rischio SLA apre prospettive cruciali: monitoraggio longitudinale dei pazienti a rischio, interventi preventivi, miglior selezione per trial terapeutici. Viene proposto un parallelo con l’Alzheimer, dove i biomarcatori sono già usati per identificare la fase prodromica.

I tre principali punti di forza di questa ricerca sono stati:

- Ampiezza del dataset, con una raccolta multicentrica e un grande numero di proteine, casi e validazioni indipendenti;

- Approccio multiomico, con l’integrazione di dati genetici e proteomici per distinguere cause primarie da effetti secondari;

- Machine learning, con capacità di analizzare relazioni non lineari e multidimensionali, ottenendo modelli diagnostici con AUC >98%.

Gli autori discutono anche dei limiti:

- La piattaforma Olink copre solo parte del proteoma plasmatico, escludendo proteine non note o generate da splicing anomalo;

- I campioni di CSF erano pochi;

- La validazione, pur ampia, è ancora limitata a coorti europee e americane, quindi serve conferma in popolazioni più diverse.

Nonostante queste limitazioni, i dati dimostrano che i cambiamenti proteici plasmatici non sono guidati da varianti genetiche, ma sono conseguenze del processo patologico o di regolazioni post-trascrizionali. Alcuni segnali, come quelli legati a rigenerazione muscolare e metabolismo energetico, potrebbero riflettere una fase compensatoria molto precoce.